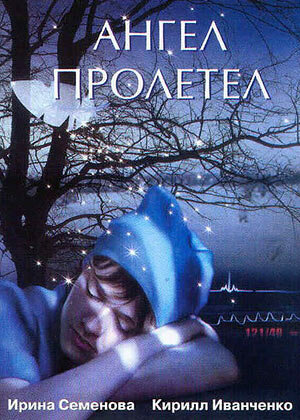

Главная героиня фильма — женщина, чьё сознание растворяется в потоках лиц, запечатленных во времени. Она носит в себе истории множества людей — пострадавших и тех, кто причинил боль — и учится превращать шепот памяти в силу настоящего. Внешне спокойная и собранная, она на деле ведёт внутреннюю битву, попытку понять, каким образом можно увидеть свет там, где кажется, что свет уже угас. Её взгляд — это лестница к другим историям: к тем, чьи лица в прошлом стали для неё улицами боли, и к тем, чьи проступки требуют не осуждения, а шанс услышать и быть услышанными. В каждом кадре она приближается к разгадке того, как личная правда может стать началом исцеления.

Завязка разворачивается в зале встречи, где собираются участники программы по восстановительному правосудию. Здесь в присутствии наставников и волонтёров между преступниками и пострадавшими рождается диалог, который до этого казался невозможным — способ разговаривать не словами обвинений, а переживанием и ответственностью за содеянное. На фоне этого эпицентра человеческих историй главный герой начинает обнаруживать, что ответственность не только адресована вокруг, но и внутри каждого участника процесса. Именно в этот момент зритель понимает: фильм не о простом прощении, а о том, как в честном разговоре может родиться новая версия прошлого.

Ключевые мотивы фильма переплетаются на фоне вечной темы лиц: лица как карты памяти, лица как зеркало совести, лица как мост между прошлым и настоящим. Линии судеб, сомнений и смелых решений складываются в сложный узор, где каждый персонаж поддерживает и разрушает чужие иллюзии одним словом, одним жестом. Звуки повседневности — звонок телефона, шорох страниц, тихие шаги — превращаются в ритм, который держит сюжет в напряжении. Визуальная палитра поддерживает идею, что мир не черно-белый: каждое лицо хранит радость и страх, любовь и обиду, и именно эта многослойность заставляет героев идти на спор ради взаимного понимания.

На экране разворачиваются судьбы нескольких персонажей, каждая из которых напоминает, что зло не всегда громко заявляет о себе, а часто прячется в молчаливой боли. Между ними рождается сеть взаимных открытий: кто-то признаётся в содеянном ради спасения собственного совести, кто-то учится слышать, как голос жертвы дрожит и поднимает на поверхность забытые травмы. Эти истории пересекаются и обнажают общий ландшафт травмы и надежды, превращая зал в площадку для испытания правосудия, где истинной мерой становится не наказание, а способность простить и быть принятым. В такой атмосфере каждый герой вступает в диалог с самим собой и со своим прошлым, что превращает кино в путешествие по лабиринту человеческого Choosing.

Кульминация фильма держит дыхание и ломает привычные ожидания: откровения, которые появляются не в назидательных монологах, а в искренних паузах и в моменте смелого признания. Слова, которых долго боялись произносить, звучат не как стена, а как мост, соединяющий раны обеих сторон. В этом мгновении появляется шанс не забыть боль, но научиться жить рядом с ней, не превратив её в тягость. Образы лиц, которые прячут следы прошлого, начинают светиться новым смыслом: они становятся свидетельством того, что люди могут менять не только своё поведение, но и своё восприятие окружающих.

Фильм завершается тем, что лица прошлого не исчезают, а становятся источником внутренней силы для будущего. В их взглядах — одновременно усталость и решимость, сомнение и смелость. Ритм кадра удерживает зрителя в состоянии ожидания, подталкия к мысли, что восстановление — долгий путь, но он ведёт к себе самому: к миру, в котором разговоры о боли не сменяются обвинениями, а становятся началом настоящего диалога. Это история о том, как встреча лиц становится спасением для всех участников — не потому, что забывают, а потому, что выбирают жить с тем, что случилось, и идти дальше вместе, сильнее, чем прежде.